- 2020/12/2 17:30:01

- 类型:原创

- 来源:电脑报

- 报纸编辑:电脑报

- 作者:电脑报

实际上,售楼处安装人脸识别系统此前被国内开发商广泛使用,这是为了区别自然到访客户和渠道客户。因为这两种客户,开发商付出的佣金不同。

自然到访客户:指的是看了房企的宣传自行前来看房,此前没有去过任何一家相关中介。这种情况,客户就属于房地产销售本身的资源,佣金、提成归开发商的销售人员。

渠道客户:如果客户此前已经去过中介,经中介介绍来售楼处看房,不论是否有中介陪同,都叫做 “渠道客户”,这样尽管售楼处付出精力进行接待,但是客户还是找中介成交,并且佣金要付给中介。

在过去,房企销售与渠道中介抢客户的 “混战”经常发生,开发商为了避免重复给佣金,以及不同中介、中介和销售 “抢客户”的事件发生,因此催生了 “人脸识别”摄像头在售楼处的普遍安装。

据南方都市报报道,人脸识别系统、算法多由大公司合作而成,能精准识别50个人,戴口罩也能识别。还能持续追踪看房者路径,自动选出最优照片。

而人脸识别摄像头和普通监控摄像头差别不大,一般置于案场入口、签到台、沙盘等关键人流点和重点流动线上,客户很难发现。并且大多楼盘也不会主动告知客户人脸识别系统的存在。

客户自打进入售楼部开始,自己的人脸就被无感抓拍、捕获并存储下来,和到访时间、来访次数捆绑在一起。接下来在置业顾问的引导下填入更多的信息,殊不知,自己的身份信息、电话号码、家庭住址,包括来访渠道、购房意愿、收入水平等信息都被一同纪录入库,和其人脸捆绑在一起。

售楼处安装人脸识别的争议点主要有两个。一是隐私安全问题,另一个涉及到“价格歧视”。

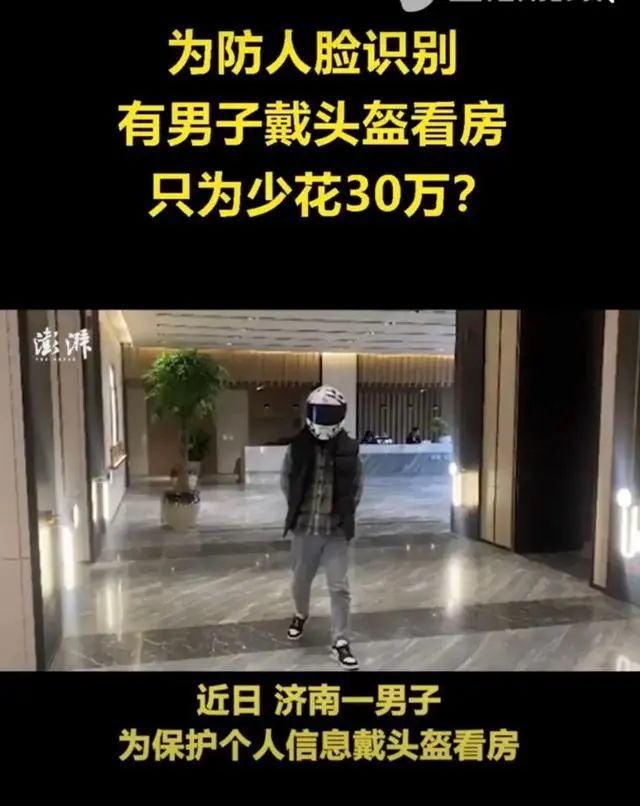

前段时间,一段“济南男子戴头盔看房”的短视频走红网络,起因是“售楼处安装人脸识别系统,为了保护个人信息戴着头盔看房”,还有其他看房者虽没戴头盔,但墨镜、蒙面巾等工具也用上了。

这背后也映射出人们对人脸识别技术滥用的担忧。随着人脸识别技术的广泛应用,个人信息泄露、信息被盗用的情况时有发生。

近日便有媒体报道,在某些网络交易平台上,只要花两元钱就能买到上千张人脸照片,而5000多张人脸照片标价还不到10元。

在警方今年破获的两起盗用公民个人信息案中,犯罪嫌疑人都是利用“AI换脸技术”非法获取公民照片进行一定预处理,再通过“照片活化”软件生成动态视频,成功骗过人脸核验机制,从而实施犯罪。

除此之外,这张被人脸识别“无感抓拍”的脸可能还与看房者的真金白银有重要关系。

去年底“重庆地产news”发布的一篇文章中,该自媒体称,某项目推出了一系列年底购房优惠,只要购房者第一次到访项目并当场下单,各种折扣算下来可以少花30万元。但购房者必须是第一次到访,或者说此前没有被摄像头拍到过。(不过被售楼部人脸识别系统拍到后就要多花几十万的说法存在争议)

日前,根据扬子晚报报道,该报记者从南京房地产市场独家获悉,已有多家售楼处接到相关部门电话通知,要求拆除现有的人脸识别系统,这在全国尚属首例。

不过,由于涉及到年终跟“渠道”结算费用的关系,何时拆除尚未最终确定,“最快周一会在公司例会上讨论,到时应该会有结果。”一位房地产企业负责人表示。

需要注意的是,《网络安全法》和《民法典》已明确,收集、使用个人信息,应当遵循合法、正当、必要的原则,应公开收集、使用规则,明示收集、使用信息的目的、方式和范围,并经被收集者同意。

并且,今年10月1日开始实施的《信息安全技术个人信息安全规范》进一步明确,收集个人生物识别信息前,应单独向个人信息主体告知收集、使用个人生物识别信息的目的、方式和范围,以及存储时间等规则,并征得个人信息主体的明示同意。

这也提醒我们,如果发现有单位或个人使用人脸识别设备且自己不愿意被识别时,可以主动与对方沟通,要求其删除与自己相关的个人信息数据。必要时完全可以通过诉讼方式维护自己的合法权益。

实际上,售楼处安装人脸识别系统此前被国内开发商广泛使用,这是为了区别自然到访客户和渠道客户。因为这两种客户,开发商付出的佣金不同。

自然到访客户:指的是看了房企的宣传自行前来看房,此前没有去过任何一家相关中介。这种情况,客户就属于房地产销售本身的资源,佣金、提成归开发商的销售人员。

渠道客户:如果客户此前已经去过中介,经中介介绍来售楼处看房,不论是否有中介陪同,都叫做 “渠道客户”,这样尽管售楼处付出精力进行接待,但是客户还是找中介成交,并且佣金要付给中介。

在过去,房企销售与渠道中介抢客户的 “混战”经常发生,开发商为了避免重复给佣金,以及不同中介、中介和销售 “抢客户”的事件发生,因此催生了 “人脸识别”摄像头在售楼处的普遍安装。

据南方都市报报道,人脸识别系统、算法多由大公司合作而成,能精准识别50个人,戴口罩也能识别。还能持续追踪看房者路径,自动选出最优照片。

而人脸识别摄像头和普通监控摄像头差别不大,一般置于案场入口、签到台、沙盘等关键人流点和重点流动线上,客户很难发现。并且大多楼盘也不会主动告知客户人脸识别系统的存在。

客户自打进入售楼部开始,自己的人脸就被无感抓拍、捕获并存储下来,和到访时间、来访次数捆绑在一起。接下来在置业顾问的引导下填入更多的信息,殊不知,自己的身份信息、电话号码、家庭住址,包括来访渠道、购房意愿、收入水平等信息都被一同纪录入库,和其人脸捆绑在一起。

售楼处安装人脸识别的争议点主要有两个。一是隐私安全问题,另一个涉及到“价格歧视”。

前段时间,一段“济南男子戴头盔看房”的短视频走红网络,起因是“售楼处安装人脸识别系统,为了保护个人信息戴着头盔看房”,还有其他看房者虽没戴头盔,但墨镜、蒙面巾等工具也用上了。

这背后也映射出人们对人脸识别技术滥用的担忧。随着人脸识别技术的广泛应用,个人信息泄露、信息被盗用的情况时有发生。

近日便有媒体报道,在某些网络交易平台上,只要花两元钱就能买到上千张人脸照片,而5000多张人脸照片标价还不到10元。

在警方今年破获的两起盗用公民个人信息案中,犯罪嫌疑人都是利用“AI换脸技术”非法获取公民照片进行一定预处理,再通过“照片活化”软件生成动态视频,成功骗过人脸核验机制,从而实施犯罪。

除此之外,这张被人脸识别“无感抓拍”的脸可能还与看房者的真金白银有重要关系。

去年底“重庆地产news”发布的一篇文章中,该自媒体称,某项目推出了一系列年底购房优惠,只要购房者第一次到访项目并当场下单,各种折扣算下来可以少花30万元。但购房者必须是第一次到访,或者说此前没有被摄像头拍到过。(不过被售楼部人脸识别系统拍到后就要多花几十万的说法存在争议)

日前,根据扬子晚报报道,该报记者从南京房地产市场独家获悉,已有多家售楼处接到相关部门电话通知,要求拆除现有的人脸识别系统,这在全国尚属首例。

不过,由于涉及到年终跟“渠道”结算费用的关系,何时拆除尚未最终确定,“最快周一会在公司例会上讨论,到时应该会有结果。”一位房地产企业负责人表示。

需要注意的是,《网络安全法》和《民法典》已明确,收集、使用个人信息,应当遵循合法、正当、必要的原则,应公开收集、使用规则,明示收集、使用信息的目的、方式和范围,并经被收集者同意。

并且,今年10月1日开始实施的《信息安全技术个人信息安全规范》进一步明确,收集个人生物识别信息前,应单独向个人信息主体告知收集、使用个人生物识别信息的目的、方式和范围,以及存储时间等规则,并征得个人信息主体的明示同意。

这也提醒我们,如果发现有单位或个人使用人脸识别设备且自己不愿意被识别时,可以主动与对方沟通,要求其删除与自己相关的个人信息数据。必要时完全可以通过诉讼方式维护自己的合法权益。

报纸客服电话:4006677866 报纸客服信箱:pcw-advice@vip.sina.com 友情链接与合作:987349267(QQ) 广告与活动:675009(QQ) 网站联系信箱:cpcw@cpcwi.com

Copyright © 2006-2011 电脑报官方网站 版权所有 渝ICP备10009040号